元読者3人からなる「月刊OUT勝手連」が、当時の編集部員やライターなど、雑誌にかかわった方たちへのインタビューを通して、18年にわたる雑誌の歴史を振り返ります。

公開日:2025年3月15日

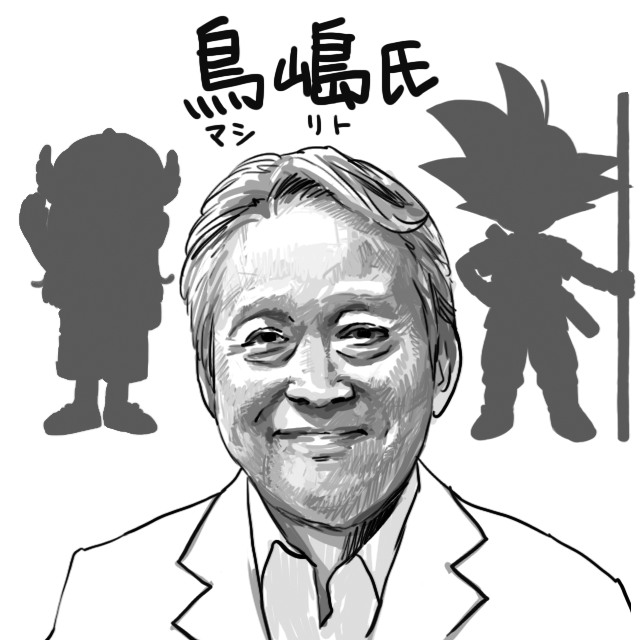

「硬派なOUT」ですが、他のメディアと交流を積極的にやっていこうという企画がいくつかありました。例えば朝日新聞などの他のメディアの人にガンダムを語ってもらおうという企画[115]。それから別の号では『週刊少年ジャンプ』の鳥嶋和彦さんのエッセイが載っています[116]。

それから『アニメ誌5編集長座談会』なんて、すごく過激でもあり、たぶん他の雑誌ではこんなこと誰もやってなかった企画[117]。これらはどういう背景があったんでしょうか。

何から話していいかな…わかりやすいからそのアニメ編集長座談会の話からしますね。アニメの文化というものがあるていど文化として評価され始めて、スポットライトを浴びて世間の話題になるようになったわけじゃないですか。ところがそういうふうに評価する賞みたいなものがない。例えば日本アカデミー賞があっても、対象は実写映画で、同じ映画なのにアニメ映画はどうなのか…今は違うよ、アニメ映画部門がある。だけど当時は候補にあがらなかったし、部門もない。それで、それはおかしいんじゃないのと。だからいちおうアニメーションの映画と限定して、その一年間の中でいちばん優れた作品は何なのか、そういう賞を作りましょうっていうことになったんです。

ところがアニメージュが『アニメグランプリ』[118]っていうのを始めた。アニメのグランプリで、そういう作品の賞、クリエイター部門の賞を作ったんだよね。でもそれはアニメージュっていう雑誌、徳間書店さんがやってる一企業の企画であって、やっぱり公平性とか客観的な選定には欠けるんですよ。

それでアニメックの小牧くんとか、ジ・アニメとか、マイアニメやアニメディアの編集長とかと話をした。広告代理店が間に入ってね。当然アニメージュにも話をもちかけたんです。「アニメージュさんはアニメグランプリをすでにやっているけど、もうちょっと普遍性・客観性のある賞を作りませんか」と。そうしたらアニメージュ編集部以外の他の編集部・編集長さんは賛成だっていうことになったんです。

でもアニメージュだけ「うちは徳間書店主催のアニメのグランプリがあるから」というわけですよ。それでアニメ誌連合を代表して僕がアニメージュの尾形英男編集長と一対一で会って話をした。あの時は僕も若かったから、「アニメージュグランプリ、あれやったらお金がかかって大変でしょ。だから僕らと一緒にやれば、その金も分けられるし、負担も減る。一つに統合すればいいじゃないですか。一緒にみんなでやりましょうよ。その方が客観的な評価になるし、長くつづけられるだろうから」って。

アニメージュも相当悩まれたみたい。でも結局自前のアニメグランプリがあるから、というのでアニメージュだけが外れて、それ以外のアニメ誌で共同で日本アニメ大賞[119]を設定して始めたんです。それでそのとき各アニメ誌の編集長さんと話をするじゃないですか。そうしたら皆さん面白い人ばかりなんですよ。確かにライバルかもしれないけど「あ、この編集長たちを集めて座談会やったら面白いだろうな」っていうんで、ダメ元で声かけたんですよ。そしたらさ、面白いからやってもいいって言うわけ、みんな。それで実現したのが日本アニメ大賞であり、各アニメ誌編集長座談会。

で、これは余談だけど、悪ノリで座談会の後に、じゃあその各編集長さんたちでカラオケで歌を歌って録音しようって話になった。さすがにレコードは出さなかったけど、それで、スタジオで録音までしたんだよ。

音源はまだどなたかがお持ちなんですよね。その音源がぽろっとこぼれたら面白いでしょ。

音源はどうなっちゃったかな? ビクタースタジオだよ、確か。

座談会では、アニメの話はほとんど書いてないんですね。それはやっぱり言いづらいからきっと出なかったのかなと。

そうそう。

各編集長が自分のところの部下について語っていたりしています[120]。あとは参加者のみなさんが「それはOUTだからできるけど」なんて言ってて。

そう、OUTでしかできない。他のジャンルでもライバル雑誌同士が一堂に集まって編集長が座談会やるなんてないですから。あの企画のきっかけは日本アニメ大賞の話し合いで、そのあと皆さんたいがい飲むんですよ。それで飲んでるうちに、じゃあこんど座談会やりましょうよ、おお、いいねいいね、みたいな話になって。あれはまともに正面から行ったら、うんって言わなかったと思うんだよ。だから俺だけ「しめた!」と思ったわけ(笑)。やるやるってみんな乗ってきたから。

'81年7月号、朝日新聞の九鬼さん[121]の評論についてはいかがでしょうか。

ガンダムが大ヒット・ブレイクして評価も高いとなったときに、それはアニメの業界とかアニメ好きの中だけの評価なんじゃないのかな、という見方があった。「いや、そんなことはないよ」と。

だから、朝日新聞の記者だったっていうことがそこのポイントなんです。九鬼さんというのは朝日新聞の文化欄の担当者なんですよ。他にも映画評論家の先生とかいわゆる一般の評論家の先生たちに、ガンダムについてどう思うかということを訊きましょうと。アニメという枠の中でガンダムを評価するんじゃなくて、外部の人がどう思ってるのかっていうことをやろう。それは他の雑誌もやってないじゃないか。それで九鬼さんをはじめ、他の評論家先生にも声をかけて記事を書いてもらうということになったんだね。

鳥嶋和彦さん[122]に関しては、さくまさんの繋がりで鳥山明の特集をやったんですよ。で、鳥山先生も面白いんだけど、それ以上に鳥嶋さんが面白かった。それからすごく友達になっちゃったんです。仕事とは関係なしに、一緒に飲みに行く関係になった。

鳥嶋さんは自分なりの漫画論っていうのをものすごく持ってるんです。ところが週刊少年ジャンプの誌上では、編集者が物を言うなんてことはないし、出来ない。彼がどういう風に考えてるかなんてわからない。鳥山明の漫画の中で、ドクター・マシリトで鼻水垂らしてる変な冷酷なおっさんっていう形しか出ないじゃないですか。でも実際はこんなに考えてるし、こんなに面白い人なんだよな、ちょっとでもそういう一端を知ってもらうのがいいかもしれないな、と。

「編集者黒子論」というのがあったんです。出版界では「雑誌や本を作っている編集者というのは名前を出しちゃいかん、表に出てはいけません」というのがあって、漫画の編集者もそうだったんです。でもジャンプの漫画ではけっこう編集者で出てきてるし、そういう意味で言えば鳥嶋さんはちょっとタブーを破ってるところがあるわけ。

だから、鳥嶋さんいっそのこと原稿を書いてくださいよ、どういうふうに漫画・雑誌について考えてるのか思っていることを書いてみてください、と頼んだ。最初はすごく抵抗してたんです。

「いや、会社がなんていうかわかんない、まずいな」

と。でもそれは、あれだけ自由なことやってるんだし、ただでさえ嫌われていっぱい敵もいるんだからいいじゃないですか、ってさ(笑)、それで

「わかったよ、じゃあ書くよ」

と言って、書いてくれた。

鳥嶋さんが記事原稿で漫画について書いてるのって、それがほとんど最初で最後だと思いますよ。ああ、喋ってることはいっぱい喋ってるんだあの人は。

OUTに書かれていましたが、鳥嶋さんがOUT編集部に『ザブングル』[123]を見に来て…

ザブングルも見に来た。そもそもガンダムも見ていた。「OUTで面白いって取り上げてるんで俺も見たよ」って。それと鳥山明がザブングル面白いって言って、俺も見てみたいから見せてくれないか、とビデオを借りに来た。そういう人なんです。『エヴァンゲリオン』も真っ先に評価してるし、ただの漫画の編集じゃなくて、アンテナを張ってるんです。だから鳥嶋さんがあれだけカリスマ編集者になったというのにはそれなりの理由があるんです。

週刊少年ジャンプって、それまでは硬派マガジン…本宮ひろし的な、不良の男の子が頑張って成長していくっていう、そういう成長物語の話が多かったんです。だけど鳥嶋さんが、鳥山明の漫画は面白いと。『Dr. スランプ』は成長漫画でも硬派でもないし。ギャグっぽい青春漫画というのとも違う。ましてアラレちゃんなんて最初は主人公じゃないからね[124]。脇役で出たアラレちゃんが、ちょっと可愛い女の子でロボットでしかもメガネもして、それでも漫画として面白いし、絵はすごく綺麗だしデザインセンスもある。「これ絶対のびる」ってあの硬派マガジンのジャンプで女の子を主人公にして連載を始めて、それで大成功してブレイクしちゃったわけですよ。本当にそこは最初の革命なんです。

そこからあの人はマルチメディア戦略をやった。当時は出版社にとってみれば、漫画をアニメーションにするということは30分のコマーシャルだと思ってたんです。要するに漫画を売るための手段としてアニメ化を評価していたんです。だからアニメの内容に関してどうのこうのって言わなかったし、そもそも漫画の出版社の編集者も作家もあんまり勉強してなかった。こうなればアニメーションが面白くなりますよ、良くなりますよということを判断する観点すら持ってなかった。

アラレちゃんのアニメの視聴率が最初良くなくて、鳥嶋さんがぶうぶう文句言ってるわけです。だから僕は、「原作をなんでこんなアニメにしたって文句言うのは、それはあなたもいけないんですよ、漫画のアニメ化の仕方が良くないからですよ」って。「だからもうちょっと勉強するといいんじゃないですか」って言ったらさ、「わかった、じゃあ俺も勉強するよ」って、そんなことから始まって。

それと、アニメは30分のコマーシャルじゃないんだ。確かにジャンプは500万部売れたかもしれないけど、500万なんてテレビからしたら5パーセントにしかならない。アニメって(視聴率を)20パーセント取ったら2千万人なんだ。メディアの媒体力が違うんだから、漫画中心主義を考えなおして、アニメこそ面白くすべきなんだ。そうしたら必然的に漫画の人気もあがるから。とかね。

そのうちゲームとかも出てきて…堀井雄二っていうライターのすごいやつ[125]がいる、堀井くんゲームも好きでやってるし、自分でも作っているから、彼にゲームを作らせようって。それで鳥嶋さんが、だったらデザインは鳥山明にしようって言って、あの『ドラゴンクエスト』の黄金コンビが出来上がったわけ。そういう繋がりなんですよ。

そうしたらアニメはヒットするわ、ドラゴンクエストのゲームで大ヒットするわでさ。それから漫画の方も『ドラゴンボール』で、またものすごい大ブレイクをして、とんでもない形になってっちゃったの。それでいつの間にかすごい編集になった。

僕はね、正直なところ、今だから本音を言うと、ジャンプの増刊でアニメ誌を作ってほしかったね。鳥嶋さんと仕事いっぱいやってアニメの本もたくさん作った。ところが1980年代後半のアニメ冬の時代に入っちゃって、アニメ誌の多くがなくなっちゃう。ゲームの方はグングン巨大ビジネスになったけど、ゲーム誌ということで最後発で始めるのはリスクがおおきかった。それで、いろいろ試行錯誤して検討した結果、漫画×ゲーム×アニメの『Vジャンプ』ってのを立ち上げたわけ。それで、鳥嶋さんは創刊編集長となった。

あの人は編集者として作品を複数大ヒットさせ、漫画家も育てた。また、アニメとかゲームとかのマルチメディア展開にも成功したし、創刊編集長でも成功した。この3つを成功させてるんですよ。とにかくね、異能者なの、鳥嶋さんって。

いろんなことをお聞きしたんですが、ちょっと聞き漏らしたことで、辛口評論についてです。OUTの姿勢・ジャーナリズムとしての立ち位置ってあったと思うんですが、元々アウトローであった人がそういう姿勢を貫いていくことによって権威になってしまう…。

なりますよね。うん。それは一番怖いことです。

そういうことがなかったのかどうか、どう考えていらしたのかっていうことをお聞きしたかったんです。

それは、一番自分としては戒めなければいけないことだって、僕自身は思ってますよ。でもOUTに関連した編集者とか、そういう人はあんまりいないと思いますけどね。あんまり自分の才に溺れるなよっていうのはあったけどさ。権威になっては…権威って自分がなるものではないとは思いますけども、それはやっぱりOUT的じゃないと思いますよね。そういうのを感じるところがあるの?

アニメ評論、特にアニメビデオの評ですね。オリジナルビデオアニメが出てきてからその評が独立したページになって、けっこう辛辣な評が載っています。もちろん偏らないように何人かの意見は載っている。ただ何人かが揃ってつまらないって書いてあればそれは本当につまらないんだろうけれど、でも読者がそれを信じて見もしないうちにつまらんのだと言ってしまうことは、それはそれで怖いことだなと、読みながら思ったんです。中高生はお金もないしそのためのガイドだけれども、そのガイドが信じられてしまうとそれはやっぱり権威になってしまう、ということはなかったのかなと。

これはさっきの話と繋がるけど、雑誌というものはある種の公共性があるとともに、文化のフィルターとしての機能もあるからね。さっきも言ったように、そこに載せることというのはやっぱり権力なんですよ。だからそれに権力があるということをちゃんと自覚した上で語るのと、そうじゃないのとは大きな違いがあると思う。信用のおける媒体である必要はあるけどね。

だってそれはそうでしょう、ある意味では知識もなくてそんなことを言える立場じゃない人間が、大変な苦労をして作った作品のことをね、ボロクソに言ったりするということはいかがなものかなって思う部分はあるわけで。ただそれはその人が見てそう思った正直な意見としては真実なんですよ。

それが誤解とか曲解とか正確な理解じゃないところで判断してるんだとしたら、それはそれで問題だし、それが権力になっちゃったらまずいかなって思いますよね。だから僕は常に自分たちが注意しなければいけないこととしてあると思う。

直接にそういう事件みたいなことがあった記憶は特にないですか。

気を付けてるから。だから僕は、自分自身が、例えば映画を見たりアニメーション見たりして、作品に関しての評価っていう形で文章を書いたり意見を書くってことはほとんどしてないです。今でもしないですよ。実務はもうやってないけど、まだいちおう業界の中に入ってるから。「お前がそんなこと言うんだったら、お前がやってる作品とかお前の書いた作品ってどうなのよ」って言われちゃう部分はあるからさ。

クリエイター側にいると逆もあると思うんですよ。自分は責任を持って自分の作品を出して、だけど他人のことも言うと。その代わり自分のことを言われたらそれは甘んじて受け止めると。中間媒体である場合は自分はクリエイトしてないわけですよね。それで「文句あるんならお前作ってみろ」って言われたらもう何も言えない。

だからさっきの富野さんの態度がいちばん素晴らしいんですよ。「何を言われたっていいんだよ、何言ったっていいんだよ」というのが、ある種の絶対の言論の自由じゃないですか。この絶対の言論の自由の中で、自分の作品を晒して、何を言われてもいいんだと。それでも俺はこういう作品を作るんだっていう信念を持つ。それはそれで素晴らしいと思うんですね。そうなりたいと思います。

メディアのあり方として、自分に自信がなくてなおかつ自分が権威になりたくないと思うと、褒めることしかしなくなっちゃうと思います。

そうでしょうね。ただ、権威にならない正直さというものは必要でしょう。

それで、悪いと思ったものは書かないという、そういうことは世の中にたくさんあると思うんです。

あると思います。楽ですもんね。 でも、それは率直ではない。

OUTについては、それをしなかったように見えるんですよね。例えばアニメ・ジュンさんは、たぶんそこも含めて「評論として作品と同じ位置にあるぐらいに成立するものを目指している」みたいなことを書かれていました。

彼のいいところは、割と一般的な作品評価に流されないで自分の目で見て判断して書いて、逆に評価されないものも評価したりするじゃないですか。そこはすごくいいなと思いましたよ。

常に筋が通ってる印象はすごくありました。

人形アニメーションのことをすごく書かれていますよね。たぶん誰も見なかったんじゃないかなって思いながら読みました。

誰も見なかったと思うけど。でも、日本の人形アニメーションレベルはすごく高いし、すくなくとも僕は、そういうことを彼の文章によって知った。その結果、川本喜八郎さん[126]みたいな、ああいう素晴らしい作家のお手伝いをするに至っていますから。「死者の書」という人形アニメ作品です。

今そういうのを自分は見なくても、雑誌の中できちんと取り上げてるということは印象に残っていて、そこは信頼できる、という思いを読者としては持っていますね。

アニメ・ジュンさんとか南田操さんは長期連載でしたけど、他の人はあまりいなかったんですかね。

あんまりそういう人が出てこなかったってのもあるんじゃないですか。わからない。僕の目が届かなかったかもしれない。

他に南田さんとかアニメ・ジュンさんのような強さを持った人がもっとたくさんいたら…

目に留まってたら、僕は原稿頼んでたと思う。連載するかどうかわからないけど、何か書いてみませんかって、言ったと思いますよ。

じゃあ、もう本当に数えられるぐらいの人しかそもそもいなかったと。

氷川竜介さん[127]とか、アニメージュのアニメ評論で賞とってアニメ評論家になった藤津亮太さん[128]とかね、他のところでもうすでに書かれているから、あえてOUTでやる必要はなかったというのはあるんですよ。どうせOUTでやるんだったら既に知られてる人ではなくて、なるほどこの人の言ってる意見は独自だしきちんとした自分の見方を持ってるんだなっていう人だったら、声をかけたと思いますけど。

最後にもうひとつお聞きしたかったのは、いわゆる業界の冬と呼ばれる時代についてですね。1984年ぐらいに『うる星やつら2 ビューティフル・ドリーマー』『風の谷のナウシカ』『超時空要塞マクロス 愛・おぼえていますか』といった映画があって、そこでわっと盛り上がって、そのあとだんだん下っていった、というのが一般的な認識だと思うんですが、じっさいOUTはどうだったんですか。

それはもう、実際そうです。OUTで一番売れたのはね、マクロスの特集の時なんです。確か1984年の秋ぐらいだったと思うんですけど[129]、それが部数としたら10万部まで行って、それがピーク。その先、マクロス以降で特集して部数が上がるような作品って相当長い間出てこないんです。ちょうど冬の時代というものに入っていって、それでアニメ誌もジ・アニメをはじめとしてみんな休刊するような羽目になってしまった[130]。やっぱり『エヴァンゲリオン』[131]が出てくるまで相当きつかったんです。

生き残ったのはアニメージュとニュータイプとOUTぐらいなもので、でもOUTもすごく苦しくて、どうしようかってなった時に…さっきも言ったように三本柱でやってるから、やっぱりアニメーション情報ってことだけで考えたらアニメージュとニュータイプに敵わないんですよ。(三本柱があるから)だから生き残った、って部分もあるんです。でもそれがすごく足かせになっちゃってる部分もあるから。

ただ、いろんな若い才能・刺激的な表現ができる才能の持ち主といっぱい出会ったわけだから、そういう人たちの才能をもうちょっと他の形で活かせられないかな、と。だから、パロディとか二次媒体として作品を取り上げるんじゃなくって、一次媒体の本を作りたかったんだ。むかし『Peke』でやったようなことのリベンジじゃないけどさ、あれをやりたかったの。

それと同時に『アニパロコミックス』というのが立ち上がってきたわけですよ。OUTの中で、アニメパロディってのがすごく柱になって一人歩きするようになって、アニパロコミックスっていう雑誌が単体で成立しちゃったんです[132]。最初は、僕が編集長やったんだけど、そのあとはCさん(が編集長になった)。

だからアニパロコミックスでもないし、OUTみたいな基本的に二次情報を取り上げる雑誌ではない、一次媒体ができないかな、と。オリジナルの漫画とかね、ラノベ的なエンターテイメントの小説とかさ、ああいうものをオリジナル作品で載せて…チャレンジングかもしれないけども、それはやりたかった。

でも結局そこで会社と揉めちゃったわけです。やっぱり『Peke』で失敗しちゃってるっていうのもあるし、それで会社として挑戦しても果たして成功するかどうかわからないじゃないですか。それで実現しなかったんですよ。

ただ、それ以外に僕は生き残る道はないと思ってたんです。だってもうOUTみたいな時代じゃなくなっちゃったんだもん。アニメ情報だって、アニメ誌はいっぱいできちゃったし、ネットも成立しちゃったし、VHSとかレーザーディスクとかDVDとかの記録媒体、本で図版を見なくてもそのものを手に入れられるようになっちゃったわけじゃないですか。雑誌以外にも情報をいっぱい取り入れることができるような時代になっちゃったでしょ。

それからOUTの堀井さんもさくまさんも、ものすごいメジャーになっちゃった。もちろん最後までやってくれたけど。新しい人、さっきの花小金井とか榎野彦とか、芦田さん[133]みたいな人も出てきたけれども、やっぱりね、引っ張っていくぐらいの力を持ってるような人が、後から出てこなかったんですね。

読者も編集者もちょっと高齢化したというのもあるし、作品そのものも冬の時代で貧しくなっちゃったというのもあるんだ。だから僕は、そんな時にこそオリジナル作品のものをやるべきだって思っていたんだけども、結局それが実現できなかったから、「じゃあもう私がこの会社にいてもしょうがないから辞めますよ」って言って辞めちゃったんですよね。だから、若かったなと思いますね。今だったら辞めなかった。ははは。もうちょっと粘ってたと思う。

そのアニメ冬の時代と呼ばれる時代にも、青少年は同じだけいたわけですよね。その人たちがアニメを見なくなった…

見なくなったわけではないと思いますよ。

例えば『ドラゴンボール』とか『北斗の拳』とか、ああいうジャンプからそのまま持ってきてめちゃくちゃ視聴率稼いだ作品もたくさんあったんじゃないでしょうか。

それはその個々の作品の派生物っていうんだけども、その作品の本、ムックとかキャラブックとかそういうものがいっぱい出るようになったの。それでアニメ誌があんまり必要じゃなくなったんだ。だってその作品が好きだったら100パーセントその作品で埋められてる本の方が嬉しいもん。読者としてはそっちの方を買っちゃいますよ。そういうものがたくさん出るような状況になっちゃったんだ。

だからOUTの増刊でもさっき言った深掘りのアニメムックみたいなものをいろいろ作ったけども、なんで深掘りしたかって言うと、OUT的なやり方だってこともあるけど、浅く広くの出版物がいっぱい出ちゃったからです。でももう今は紙の本としてアニメの単体の作品のムックですらほとんど出ないんです。あんまり紙の本を要求してないんだと思う。

いまはお金がある人はDVD-BOXとかそういうものを買い、お金がない人は携帯で情報を見て、それで見るだけでいいやってなっちゃう。

あとね、作品の数が多すぎますよ。新陳代謝が激しすぎる。

ご自分で本を書こうとは思わないんですか。

だからね、人間ドラマのところはね、ものすごく面白いのさ。書くとしたらさ…まだ皆さん生きてるんだよねー。難しいです。あえて伏字にしちゃったらあんまり面白くないんじゃないかなと思うのでね。ノンフィクションでもフィクションでも、どちらにしても難しい。けれど、そもそもそういう依頼をされたことはない。

ただね、OUTみたいな本作ってくださいっていう依頼は何度もあったけど、全部断りましたよ。それはね、無理ですって。やっぱりあれはああいう時代だったからこそ成立した形であって、年月が経ってやろうと思ってもそれはできません。だってOUT的じゃないじゃん。それと、それは僕の仕事じゃないんだよ。僕よりも若い人がやってくれるんだったらいいんだけど、そしたら協力したけどね。

感想みたいな話なんですが、生まれが遅いので、ポストモダン[134]というものは80年代のものだっていう印象がすごく強かったんです。すでに70年代のその時点でもうあったんだなというのが勉強になりました。

ポストモダン、僕も大好きですから。思想的にもいろんな文化的な面も大好きなので。ポストモダンをOUTの中に反映させるっていうのはかなり難しかったけどね。ただポストモダンの姿勢みたいなものは、どこか自分の中に、さっき言った自分の10代の頃からの根っこのところにあるので。

それでも80年代ってなると、わりとポストモダンの全盛みたいになりますし、文化全体がそういう感じになっていったなというのは、そういう風(かぜ)を受けていたというところもあるのかな。

それはね、僕個人としてはすごくあります。それを雑誌の編集者として雑誌の中に反映させるということに意識したかっていうと、それはそうではないよね。正直あんまりそういうふうに思ったことはない。だけどどんなにポストモダンみたいな作品が出てきても、それはちゃんと受け止めましょうっていうことはあります。ポストモダンだからってすごく否定的になったりなんかしない。

僕はそのへん全然疎いんですけど、浅田彰[135]とかそういうもの?

ニューアカ[136]とかそういうものがわーっと出てきた。

それって例えばセゾン系のああいう出版物[137]であって、そこと繋がっていく話のような。

僕らはどっちかっていうとそれ…ニューアカとかああいうのは、馬鹿にしてましたからね。でも糸井重里[138]はすごく評価した。やっぱりすごいな、天才的だなと思ったもん。広告のたった1行のネームなのにこれだけ人に訴える力があるのかって。しかもビジネスとして成立させてるわけじゃないですか。広告のコピーライターというのが文化的なところにまで影響を及ぼす存在になり得たというところもすごくあります。

でもOUTの誌面を読んでそういう80年代セゾン文化みたいな匂いはあんまり感じられなかったですが。

それはね、「ああいう人たちっていうのは資本主義を否定してたくせに資本主義に転向したやつだ」って、古い見方が昔の自分の中にはあったからだよ。今はそう思ってないよ。逆なんだよ。だけどそういうやっかみ半分みたいなところがちょっとあったね。

読者の趣味としても、ああいうおしゃれなもの全般に対する反感があったんじゃないかな。自分もあったし。そうじゃないからOUTという雑誌が好きだった、みたいなところはあると思います。

それこそさ、パルコ文化[139]だから『ビックリハウス』ですよ。ああいう流れっていうのは認めるけど、僕はああいうスタイルをとりたくなかったというのは、すごくありました。あれがかっこいいとは思わなかった。

この言葉がいいかわかりませんが、OUTは「泥臭い」。

泥臭い。そうだね。地に足がついた感じ。そうでありながらもアナーキーであってほしい。ちょっと矛盾してるんだけどさ。

高校のクラスの中で、おしゃれでちょっと変わってる人っていたと思うんですよ。OUTの人たちはおしゃれじゃなく変わってる人たちです。

奇人変人みたいなね。ハハハ。

まさにそういう投稿が多かった。これは読者としてすごく意識してた気がします。

今から思えばさ、OUTの支持者とかアニメの支持者って、僕はやっぱり正しかったと思うよ。あの時に彼らがそういう風にバックアップしてくれなかったら今みたいなことになってなかったわけですしね。今が全部正しいとは僕は思わないですけど、今は逆じゃないですか。漫画・アニメーションは、サブカルじゃないじゃないですか。もうメインですよ。その流れを作ってくれたんだから、とてもありがたかったなとも思うし、間違っていたとは思わないし。どうかこの後も間違わないでいてほしいな。

(了)

[115] '81年7月号『'81アニメ・大決戦 ニュータイプ論の絶望—もう一人のアムロたちへ』(九鬼伸夫)は、朝日新聞に取り上げたガンダムの記事とそれに対する朝日新聞読者の投稿、それを受けての筆者のニュータイプ論。ここでは他に映画評論家の佐藤忠夫や漫画評論家の米澤嘉博も寄稿している。

[116] '83年3月号『遅れてる編集の遅れた'82年漫画エッセイ』(鳥嶋和彦)

[117] '85年5月号『流血バトルロイヤル!アニメ雑誌編集長大放談会』(鈴木博:マイアニメ編集長、倉田幸雄:アニメディア編集長、尾形英夫:アニメージュ編集長、小牧雅伸:アニメック編集長、高野光生:ジ・アニメ編集長、大徳哲雄:OUT編集長)

[118] アニメグランプリ:アニメージュが主催する日本のアニメーション作品を対象とした賞。https://ja.wikipedia.org/wiki/アニメグランプリ

[119] 日本アニメ大賞:’84年2月号に第一回の受賞者・受賞作品の記事が掲載されている。

[120] 他に各誌の創刊の経緯、アニメ業界や読者との関係について、などが語られている。

[121] 九鬼伸夫:元朝日新聞記者、後に医師となる。

[122] 鳥嶋和彦:元週刊少年ジャンプ編集長。『Dr.スランプ』『ドラゴンボール』など多くの作品をヒットさせる。

[123] 戦闘メカ ザブングル:富野由悠季監督、日本サンライズ制作のロボットアニメ('82-'83年)。

[124] Dr.スランプ:鳥山明の漫画(週刊少年ジャンプ連載、'80-'84年)。当初は発明家の則巻千兵衛が主人公だったが、途中でアンドロイドの則巻アラレ(アラレちゃん)が主人公となった。アニメ放映は'81-'86年、後にリメイクで'97-'99年。

[125] 堀井雄二:名作RPG『ドラゴンクエスト』シリーズのゲームデザイナーとして有名だが、OUT読者にとってはまず第一に投稿コーナー『官報』『ゆう坊のでたとこまかせ』の構成者。

[126] 川本喜八郎:人形作家・アニメーション作家。NHKの人形劇『三国志』で有名。2010年逝去。OUTでは'83年11月号で人形アニメ特集をしている。『死者の書』(2006年)は折口信夫の小説を人形アニメーション映画化した作品。

[127] 氷川竜介:アニメ・特撮研究家、ライター。著書多数。

[128] 藤津亮太:アニメ評論家、フリーライター。

[129] 84年9月号、'84年10月号で『超時空要塞マクロス 愛・おぼえていますか』の特集を二号連続で掲載。

[130] アニメ誌の休刊:各誌の休刊は『マイアニメ』が'86年6月、『ジ・アニメ』が86年12月、『アニメック』が’87年1月。

[131] 新世紀エヴァンゲリオン:庵野秀明原作・監督によるアニメーション作品。テレビシリーズは'95年10月から'96年3月まで。

[132] アニパロコミックス:みのり書房発行の、アニパロ作品を中心とした雑誌。月刊OUTの増刊('82年7月臨時増刊号)として始まり、'86年1月号より隔月刊に。

[133] 芦田豊雄:アニメーター、アニメ監督。代表作に『魔法のプリンセス ミンキーモモ』『銀河漂流バイファム』『魔神英雄伝ワタル』など。OUTでは投稿コーナー『芦田豊雄の人生冗談』において、強烈な下ネタとギャグセンスで熱狂的なファンを獲得した。

[134] ポストモダン:思想哲学に関する20世紀の潮流のひとつ。80年代以降は、思想のポップカルチャー化の世相に載って、文化全般に適用される概念になっていった。

[135] 浅田彰:80年代に頭角をあらわした批評家・哲学者。「ニュー・アカデミズム」のシンボル的人物で、いまに至るまで世評が高い。

[136] ニューアカ:ニュー・アカデミズムの略。現代思想がポップカルチャーとして扱われる当時の潮流を象徴する言葉。こう略される場合は往々にして揶揄のニュアンスを含んでもいた。

[137] セゾン系の出版物:パルコ傘下のPARCO出版から刊行された書籍・雑誌が80年代後半の文化を牽引していた。このあとの発言にある雑誌『ビックリハウス』もそのひとつ。

[138] 糸井重里:このあとの発言にある「パルコ系の文化」を代表する表現者の一人。「おいしい生活」など、コピーライティングで大きな足跡を残した。80年代にはまだ『ほぼ日』の人ではなかった。

[139] パルコ系の文化:「セゾン文化」とも。80年代後半、セゾングループの堤清二が行った文化事業を中心として花開いた文化。出版やパルコのCMなどで後世に強い影響を残した。