元読者3人からなる「月刊OUT勝手連」が、当時の編集部員やライターなど、雑誌にかかわった方たちへのインタビューを通して、18年にわたる雑誌の歴史を振り返ります。

公開日:2025年1月9日

ちょっとそこに行く前にですね、「硬派のOUT」という部分で、この号を読んでいてもちろんアニメのページもいろいろ面白いんですが、声優さんの待遇を改善してくれという話を大々的に取り上げてらっしゃいますね[38]。

あれは、僕の判断でやった企画なんですよ。

これって、他のところでそんなことやったんでしょうか。

こういうのは、やってないです。新聞にはちょこっと載りましたけど、ほとんど取り上げられない。つまり声優なんてものは、なんというか、汚れ仕事…ということを言ったらものすごく今の声優さんには失礼なことになっちゃうんだけども、俳優にならなかった人が声優をやるんだ、みたいなところがすごくあったんです。声優さんたちはすごくそれを不満に思っていたわけ。そういう世間の評価に対しても不満だし、待遇・ギャランティの問題にしても…。もちろん俳優も安いけど、テレビとか映画でちゃんとした仕事としてありながらも(声優は)すごく安い待遇で甘んじなければいけなかった。それで日本俳優連合というのがあって、そこに動画部があって声優さんたちがたくさん所属していました。その日俳連の動画部が中心になって、デモをやったりして声優の待遇改善を訴えかけるということをやり始めた。

それを、他のアニメ誌は取り上げないんですよ。でも、それはおかしな話だなと僕は思った。これはOUTの三本柱のアニメーション情報と読者投稿とお笑いの企画から外れてる部分、つまりアニメーションを批評的に捉えるという部分とか、声優さんの情報とか、その3つから溢れ落ちる部分かもしれないけど、重要なものに関しては取り上げていこうということがあってね。声優というものをちゃんと評価しましょうということも当然考えてたわけです。その声優さんたちが待遇改善の運動を始めてデモをやったりしたので、大々的に取り上げた。

(記事を見せて)これがその記事で、この号とその次の号[39]で続けて特集されてるんですよね。でも私が当時の中学生の読者だったら、ちょっと生々しすぎると思うんですよ。

これはだから、かつての僕が出ちゃった部分です(笑)。

いま読むとすごく面白いし、ここで書かれているシロミ問題[40]って、ちゃんとアニメの絵ができてないのに声を合わせさせられるのが良くないって、いまだにずっと残ってる話ですよね。

そうです。その通りです。

これをこう生々しく書いているそのジャーナリズム的な精神ですね。そこについてお聞きしたい。

だからまさにあなたの言ったジャーナリズムの問題なんです。僕はね、たとえOUTみたいなエンターテインメントの雑誌であっても、やっぱり出版物っていうものはジャーナリズムの一環だと思うんです。だからそれを作る編集者ってのは基本的にはジャーナリストじゃなければいけないんじゃないかなって思ってたわけ。

それはどういうことかというと、一般の人たちに真実を知らせるっていう機能がジャーナリズムにはあるんですよ。みんなが興味を持っていなくても、「こういう真実があるんですよ、皆さんどう思いますか」ということを、ジャーナリズム以外のものは、基本的にはできないじゃないですか。だから出版とか放送という仕事の中には、ジャーナリズムである以上は、一般に知られていなくてもこういう不都合な真実とか事実があるのだったら、それを知らしめるという使命があると僕は思っていました。だから、その声優さんの運動が起こった時に、ぜひ取り上げましょうって言ってやったんです。

なので、全然人気はないですよ。ただ反響はすごくあった。どこに反響があったかというと、アニメの制作現場ですよ。特に声優さんたちの反響がすごく大きかった。「OUTだけが取り上げてくれた」と。しかも中途半端にニュースとして取り上げるんじゃなくて、なんで自分たちがこういう運動を起こしたのかっていうことも含めて取り上げてくれる。これはニュースとしてやったってだけじゃさ、意味があんまりないんです。なんで声優さんたちがそういう要求を起こしたのかってことまで含めてやらないと意味がないから、ある程度ページを取って、やったんですよ。

それはすごく声優さんたち、今で言えば俳優さんですけども…今は逆に声優って言った方がいいのかな。声優さんたちにとってみれば、うん、よくやってくれました、ということで、すごく感謝されて。今でいうとちょっと雲の上みたいな声優さんとかさ、そういう偉い声優さんたちに、えらく気に入られた。だから取材する時なんかもすごく助かったよ。「あれを取り上げたOUTさんですね」って言ってもらえるようにはなりました。アニメの制作者のアニメーターさんとかさ、演出家とか監督さんとかも取り上げてその人たちの声も乗せてたから、そういうところの受けもすごく良かったですよ。

これ、載せられて不都合なのは、お金出してる放送局ですよね。

そうですね、お金を払ってるところですから。テレビ局でもあるし、アニメの制作プロダクションでもあるし、音響プロダクションでもあるんですよ。だから音響プロダクション・制作プロダクションやテレビ局や映画の配給会社にとってみれば、あんまり言ってほしくない。

そういった会社からプレッシャーをかけられるってことは?

かけられませんでしたね。だって事実だもん。真実なの。プレッシャーかけられないですよ。「お前が言ってることはおかしいよ」っていうんだったら、そういう会社からもクレームがついたと思うんです。そう言われないためにもちゃんと理由まで含めて載っけたわけじゃないですか。だからどこからもそういうクレームはつかなかったですね。嫌がらせも受けなかったです。

その当時はアニメジャーナリズムってなかったと思うんです。

なかったです。

アニメを書く算段としてのアニメ情報誌としてそのままやっていくということもきっとできたと思うんです。

できたと思いますよ。

それをしなかったのは、やっぱりその中高生からの気持ちが…

そう。以前の僕の「異議申し立て」の気持ちってものが、どっか残ってた。だけど、中高生の時のああいう気持ちが残ってたからそれをやったって言っちゃうと、それはさっき言った前衛の大きな誤りみたいになっちゃうんですよ。「大衆に真実を知らしめて革命の方向に持っていこう」みたいな、そういうことを別に考えてるわけじゃないのでね。ただ真実を知らせるということにはジャーナリズムの使命があるんだろうなと思うし、ある種、人間の解放とも繋がりますから、そこは軸として持っておこうということですよね。

声優さんの話が出たので、声優文化という話についてお聞きしたいんです。今の声優文化ってありますね。当時はなかったと。

なかったです。

それで大徳さんがOUT編集部に入られた頃ぐらいから、大御所の声優さんにインタビューをされてますけど、最初のうちはどちらかというと他者の視点で、読者の女子高生とかを連れて行ってお話を聞いて、「初恋はいつでしたか」みたいな、そういう質問が定型としてありますね。

それはだって、やっぱりそういうところを入り口にしていかないと。読者からしてみれば、今みたいに声優さんってことで評価されてるわけじゃないんですよ。あと声優さんの側でも「僕は声優じゃない」という考え方があるんです。「僕は俳優なんだから、人間として取り上げてほしい、取り扱ってほしい」みたいな。「あなたが声優やったこれこれの役はこうでしたね」っていきなり聞かれちゃうと、声優さんは答えるけれども、あんまりいいインタビューだと思ってくれないんですよね。だからその人がどういう人なのかというところから入っていくのはテクニックとして使っていた部分はあるし、読者の方も入口としては、理解しやすいんじゃないか。もちろんその方が受けるということもありますよ。

読んでいると、特にベテランの声優さん・俳優さんがすごく深いことをおっしゃっているんですよね。このまま記事が消えてしまうのは惜しいな、と思います。

ものすごく深いことを言ってます。

でもそれは多分ベテランだから言えたみたいなところがあったのでは。あの当時いわゆるベテランではない声優の方々には、OUTってどう捉えられていたんでしょうか。

やっぱり「訳のわかんない雑誌が出てきたよな」って思っていたのではないかな。ただ、アニメーションとかいわゆるサブカルって言われてるものが、ものすごく人気がでてきたので、そういうものを取り上げるジャーナリズムが生まれ育ってきてるなっていうことは感じてたんじゃないですかね。その盛り上がりっていう中で声優人気というのもありましたから。

さっきも出たけれど、声優というのは俳優として成功しなかった人、映画とかテレビとか舞台とかで俳優になれなくて食えなかった人が、洋画のアフレコとかアニメーションの声を当てて、食いぶちとして声優の仕事やってるんだ…って思ってる人が、それまではたくさんいたんですよ。

だから、声優として取り上げるんだったらやだよっていう人もいました。「俳優としてだったらいいよ、でも俺は声優じゃないから」という人もいましたからね。だから大御所でも、OUTに載ってない声優さんもいるんですよ。その人たちはたいていそういう人です。ほぼまんべんなく声かけてますからね。

その風潮が変わってきた時期というのは?

やっぱりガンダムじゃないですかね。声優さんが、単独で演じるキャラクターよりも脚光を浴びちゃうってことはなかったけれども、この役はこの声優さんだよねっていうことがものすごく印象づけられてね。

ヤマトにもそういう部分はありましたよ。でも、ちょっと下世話な言い方になっちゃうけど、芸能人としてはお年を召した方が多かったんです。

ガンダムあたりからもうちょっと若い層の人たちが声を当てるようになって、男も女もそれなりに見栄えのいい人たちが出てくるようになって、「この人は顔出しでもオーケーだよね」みたいなさ、そういうところがやっぱりね、あったんですよ。

その辺から声優のアイドル化みたいな…

いまは普通にアリーナとか埋めちゃうから。

今やアイドルです。俳優よりも声優になるのが難しいっていう時代らしいからさ。だって今は声がいいだけじゃなくて、歌って踊れて見栄えもよくないと声優としてブレイクしないじゃないですか。

声優インタビューは何十回も続いた記事なのですが、大徳さんが編集長だった頃、86年の9月にいったん終わってるんですが、なんでやめちゃったんですか。

なんでやめちゃったんでしょうかね。ひとつは、ほぼ大御所や人気声優さんをやり尽くしたっていうのと、あとは僕自身とか編集部の中で、声優の企画をそれだけリスクを取ってやることへのモチベーションが下がっちゃったっていうのがあるんじゃないですかね。大きな理由があってやめたっていう記憶が僕の中には残ってないので、何か現実的な理由があったんだと思いますね。

(声優リストを見せて)これがその、声優さんのリストなんですね。本当に錚々たる名前がね…

すごいメンバーだよね。

すごいんですよ。ここまで来て、ここで終わってるんですけど。(勝手連より:このリストはいずれ掲載します)

すごいメンバーだ。本当はもっとやり続けた方がよかったかもしれないですね。あとはね、現実的な理由として、そのページ数として取る意味合いがあるのかどうなのかみたいなことがあったのかもしれない。よく覚えてないんだよ、そのへんのことはあんまり。

大徳さんは最初のころ、声優さんのインタビューを全部担当されてたんですね。で、途中でYさん[41]が引き継いで。

そうそう。

さっきも出ましたけど、永井一郎さん[42]のインタビューの内容なんか、とても深い。

永井一郎さんは京大のさ、バリバリの左翼だからね。京都大学卒で有名な映画監督の大島渚とたしか同期だからね。で、演劇やってたわけだから、ものすごくラジカルな人。演劇論ぶったりしたらそこらへんの俳優、大御所俳優ですら敵わないぐらいの演技論持ってるし、教養人だから。フラメンコギターの演奏者としても一流だしさ。

だから永井さんは声優論をちゃんと持ってた人っていうことだよ。僕は永井さんの声優論の理論書の本を最後まで出したかったんです。永井さんはエッセイ集みたいなものは出されたんだけど、演技論としての理論書を出してないんだよ。でも『ガンダムセンチュリー』で声優論みたいなものを一部分ちゃんと書いてくださいって。それを書いてもらってるの。未だにあの声優論を乗り越えてる演技論はないですよ。

肝心かなめのアニメ情報に関しても、OUTがアニメを取り上げるようになった1980年代前半っていうのは、アニメジャーナリズムというものがようやくちょっと認識され始めた頃で、まだ初期の頃は(アニメ制作者が)同業者だと思ってくれたんですよ。つまり、アニメーションの作家の人たちも本当は自分たちは実写映画を作りたかったんだ。あるいはATG[43]みたいな、ああいうとんがった映画を作りたかった。だけども映画産業っていうものが多様化しちゃって、テレビというものが出始めて、ラジカルな方向性を持った映像作家になりたいという人たちの行き場がなかったんです。その時に例えば虫プロ[44]とかアニメの制作会社があって、そういう人たちがアニメの制作会社にバーっと入っていったんです。

富野さん[45]だってまさにそういう世代じゃないですか。宮崎さん[46]から始まって、押井守[47]とかいろんなその世代の人たちは、たいがいアニメーションを作りたいと思って入ってる人って少ないんですよ。自分は本当は実写のとんがった映画を作りたかったんだけどもそこに行けなかったので、アニメの演出をやりました、会社に入ってそういう仕事に関わるようになりました、という人がすごく多かったです。僕らもアニメジャーナリズムってことが出版界ではなかなか認められてなくて、なんとかサブカルと一緒に認識してもらいたいというのがあったから、そこで同調してたんですね。

だから製作者の人たち・クリエイターの人たちは仲間意識をすごく持っててくれた。昔はさ、取材費なんか無料とか、資料を色々くれちゃったりとか、とにかく全然うるさいことを言わなかったんですよ。だからアニメパロディもできたんです。アニメパロディの話は後でまたまとめて話しなきゃいけないかなと思うんですけども。だからすごく緩かったと同時に、仲間意識というか、同業者とまでは言わないけども、そういう意識はあったんですよね。今は違うみたいですけど。

今はもっとビジネスになっちゃう。

そうですね。

近かったんですね。

だからみんなやることもラジカルだった。それは富野さんだけじゃなくてさ、出崎さん[48]とか押井守もそうだし。いろいろ実験的・挑戦的・冒険的な映像表現をする作家さんたちが、アニメーションの中でも出てきたんですよね。

ちょっとテーマから外れてるかもしれないけど、アニメーションと実写映画って考えた時に、映画の起源ってアニメーションなんですよ。絵が動くっていうことは、最初は回り灯篭だったり、昔の映画の画面ってこうコロコロ回しながら絵を動かしてたわけでしょ。写真技術が発明されて連続写真が撮れるようになって初めて実写映画ができたわけで。だから実写映画はアニメーションの一部なんです。アニメーションの方が起源が古いし歴史があるんですよ。

みんなそこらへんはすごく誤解しちゃってるところがあって、アニメーションのことを実写映画の一部分だって思っている人が多いんだけど、それは逆だよっつうの。実写映画ってのはアニメーションの中の、写真を連続的に見せるって技術が発達したものなんだよ。だってCGなんて完全にあれはアニメーションじゃないですか。そういう意味では、人間が人工的に作った映像なんですから。むしろそういう風に考えた方がいいと僕は思ってた。

あの当時のアニメーションの作家たちも声優さんもいつの間にか、「自分は実写の映画監督になれなかった、映画とかテレビと舞台で人気者になれなかったけれども、しょうがないからやってるんだ」というのではなくて、いまやっている自分の仕事にそれなりの意義を見出してきたんです。僕らもそうなんです。そういう意味で、その意識ってのはすごく共通してあったんじゃないですかね。

作り手とかメディアがだんだんそうなってきたとして、世間の方はまだそうなってなかったですよね。私たちよりちょっと上の中高生たちは熱狂しました。だけど大人はアニメは見に行かず、映画は見に行く。そこのギャップっていうのは日々感じてらっしゃいましたか?

アニメーションってものは子供のものだって考えてる人は、今は少なくなりましたけど、昔はほとんどでしたから。それは一般の人たちだけじゃなくて、アニメの製作者の中にもあったと思いますよ。

ちょっと簡単な言い方になっちゃいますが、大人も見られるアニメーションを作ろう、みたいな?

「大人の鑑賞に耐えるようなアニメーションを作ろう」という意識よりは、作家としての…なんていうのかな、良心という言い方はおかしいんだけど。「子供向けのものだからいい加減に作っていいんだっていうのは、大変な間違いだ。子供や若い人たちが見るのだからすごく誠実に映像を、作品を作らなければいけない」という意識がすごく出てきたし、そういうものを評価する周りも出てきたんだと僕は思いますけどね。

例えばロボットアニメにしたって、最初はおもちゃを売る算段として利用されちゃったジャンルであるわけじゃないですか。だけどもその中に人間ドラマを入れようとかさ、戦争とは何かとまでは言わないけど、少なくとも戦争を扱ってる以上は、戦争ってものが悲惨なものなんだっていうことをね、どこかできちんと入れなきゃいけないって、アニメの中の人たちはみんな思ってたんですよ。

そんなものはおもちゃ会社にしてみれば邪魔でしかないし、一部のその人たちにしてみれば「なんでそんな余計なこと入れて視聴率下げるんだ」みたいな考え方もあったかもしれないけど、前者の考え方の人には、ロボットアニメであるにせよ、あるいは子供の見るアニメーション作品であるにせよ、なるべく真実みたいなものも描いていこう、ビジネスの算段ではあるかもしれないけどもそこに何かしらの真実を込めていこう、という意識がすごくあったんだと思います。

それは当時見ていた小学生ぐらいの子の気持ちとしても、人間の描き方に嘘がないという印象は受け取っていたような気がします。

だからそれこそ富野さんの『ザンボット3』[49]とか、あのへんからびっくりしちゃったわけでしょ。ロボットアニメでこういうことやるんだって。視聴率は取れないだろうし、商売的には難しいんだろうなって思ったけど、僕らも大喝采でした。それで『ガンダム』が出てきた時は、とうとう来たな!っていう。『イデオン』[49]とか『ボトムズ』に至っちゃさ、あれ以上のものはいまだに俺の中で出てきてないな、というのがあるんです。

先ほど『ガンダムセンチュリー』[50]の話が出ましたので、ガンダムセンチュリーについてもお聞きしたいんです。あれを作るに至った経緯ですね。なぜあれをやろうと思ったかという部分を。

さっき言ったように、OUTっていう雑誌はアニメ情報と読者投稿とお笑いページとそれ以外っていうものでびっしり埋まっちゃってるから、例えばひとつの作品を深く掘り下げるためには、どうしても限界があるわけですよ。だからその作品がすごく優れた作品であったならば、それを1冊にまとめて、その深堀りの深堀りをやっていきましょう、ひとつの形として残しましょうと。やっぱりOUTの記事だとどっかで中途半端なんですよ。作品も(放映が)全部終わってからでもないし、掘り下げも浅いし、中途半端なので、徹底的にやろうじゃないかっていうので。ただ、それに値する作品は何なのかっていうことがあるわけ。ガンダムであったり、ボトムズやマクロス[51]は、ムックで取り上げて、深く深く、他のアニメ誌がやらない掘り下げをやる、ということなんです。

ロマンアルバム[52]みたいなものも出たし、ある意味ではちょっと似てるわけですよ。そこはロマンアルバムとはちょっと違った切り口でってことは、とうぜん差別化として考えました。

『ガンダムセンチュリー』に関しては、複雑なんですよ。最初に深く掘り下げた本を出そうって言ったら、サンライズとかガンダムのスタッフの人たちが「これじゃ面白くない」「なんでみのりのOUTさんがそんなもん出すんだ」って言うんです。掘り下げるムックだったら『ロマンアルバム』が出てるじゃないか、他にもいろんなムックが出ちゃってるじゃないかと。確かにその通りなんだけど。あと『ガンダム記録全集』[53]とか出てるから、情報としての緻密さというところにおいては、もうやられちゃってるわけですよ。だから「そういうものとは違う、OUT的な、みのりさんなりの独自の展開でやってください」って言われて、すごい難題だったんです。

それじゃあ、って、深く掘り下げる企画を出したんだ。だけども、それでもうんって言われなかった。

それでしょうがないから、じゃあ、極端な形になっちゃうかもしれないけど、ガンダムの本編のフィルム・絵を一つも使わないでムックを作ったろうではないかと。しかも、ご存じの人は多いでしょうが、ガンダムって、ある壮大な宇宙世紀という歴史の中の1コマしか描いてないわけ。で、その細かい部分を深く論理的に固めてみようと。これは単なるSFアニメ(ではなく)…でもなあ、SFアニメって言い方はおかしいんだよ。だって、なんでホワイトベースが重力圏に入って地上飛んで、あんな自由に航行できるんだって、未だにネグってる部分がいっぱいあるんですよ。だけども、あの当時の科学の最先端を使ってまで理論武装して、その作品の世界観を固めるってことをやってみようじゃないかと。

どうせ断られると思ったの。そしたら、「これ面白いです。じゃあやってごらんなさい」って言われて、やったのがガンダムセンチュリーですよ。で、そういう経緯で出した。けれども、めちゃめちゃ金かかっちゃったんですね、あれは。

かなりバンダイを儲けさせてるんじゃないかという話がありますね。

まあ、そうだと思いますよ。

ガンダム文化みたいなものの背骨としてあれが機能してるから。

大人・インテリ、科学とかSFを知ってる頭の人に対して、ガンダムは単なる子供だましのアニメじゃないよ、ここまで掘り下げられるんです、固められるんですということをやってみせたわけ。それまでは「アニメなんて」って馬鹿にしてる人たちがやっぱりいるんですよ。そいつらの鼻を明かしたいってのもあった。

素晴らしいハッタリの効かせ方ですよね。

本当にそうですよね。それはさ、OUT的なハッタリでもあるわけだよ。僕らは単なるおちゃらけ・お笑いで馬鹿なことやってるだけじゃないんだよ、真面目なことやらせればここまでのことやりますよ、というのもあった。ガンダムセンチュリーについて語り始めるとこれはこれで本が一冊できるから…本当にいろいろなことがあるのね。もう二度とできないと思う。あれを超えるって未だに出てないんじゃないですか。ありますか?

わりと後追い的なのはあったと思うんですけどね。例えば『G2O』[54]というのが90年代に何冊か出ていたり。でも「これができるんだ」って気づいた人たちがさらに深めていったみたいなものだと思うので、いろんな意味でガンダムセンチュリーが影響を与えたと思います。

あと『モデルグラフィックス』という模型の雑誌でやっていた『ガンダム・センチネル』[55]というのも、これも直系というか、影響を受けてます。僕はそういうのに興奮した世代ですから。ガンダムセンチュリーは本当に始まりだったというか、ガンダムという文化の根っこだなと思ってます。

作品が終わってその熱気が残り続けるには、何かそういうものが必要ですよね。テレビ放送しかなかった当時は特に。

プラモデルの文化というのもね。

ああ、それもあるね。

うん。それでこう「膨らんできたものを受け取った」みたいなことがガンダムセンチュリーには多分あるんじゃないですか。関わった人たちも結構そういうところからいらしてるんではないだろうかと。

(→ その3につづく)[38] ’80年9月号『緊急特別企画声優座談会その1 聞いて欲しい!ー声優たちの真実の声ー』。出席者は久松保夫・村瀬正彦・永井一郎・野沢雅子。シロミ・線画の反対と待遇改善の要求の運動について声優たちが5ページにわたって語っている。

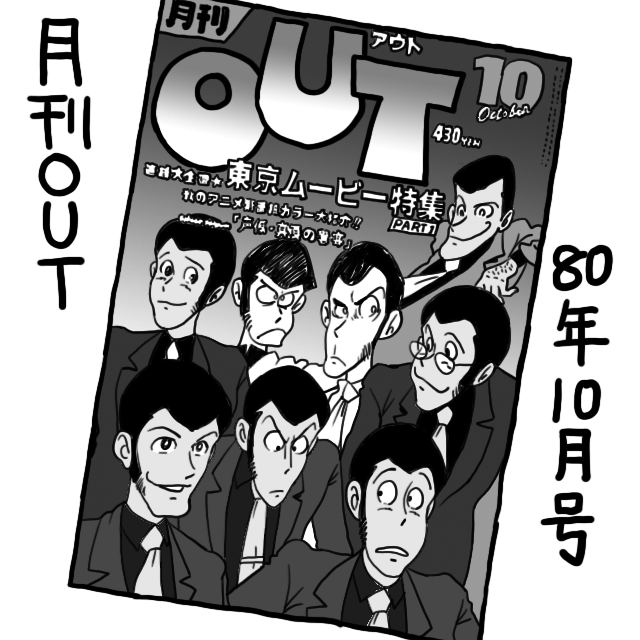

[39] '80年10月号。後編として5ページの座談会の記事があり、収入についてもキャスティング費用の具体的な数字などをあげて声優の口から語られている。

[40] シロミ問題:制作スケジュールに余裕がないために「アニメのアテレコの時に画面が真っ白で何もないことを言う」(’80年9月号)。声優たちはこれでは満足できる演技ができないので、このとき改善を要求していた。

[41] Y:月刊OUT編集者、のちに五代目編集長。

[42] 永井一郎:俳優・声優・ナレーター。『サザエさん』の磯野波平役など数多くの作品に出演し、日本声優界の重鎮の1人として知られた。2014年逝去。

[43] ATG:日本アート・シアター・ギルド。'60年代から’80年代にかけて活動した映画会社。実験的なアート志向の映画を数多く製作した。

[44] 虫プロダクション:手塚治虫が設立したアニメーション・プロダクション。日本初のシリーズもののテレビアニメ『鉄腕アトム』などを制作し、日本を代表する数多くのアニメーション製作者を輩出した。

[45] 富野喜幸:アニメーション監督。『機動戦士ガンダム』をはじめ、数々の傑作ロボットアニメの監督を務める。後にペンネームとして「富野由悠季」に改名。

[46] 宮崎駿:アニメーション監督。『風の谷のナウシカ』など多くの劇場用アニメーションをヒットさせ、『千と千尋の神隠し』などでアカデミー賞を受賞。

[47] 押井守:映画監督・アニメーション監督。『うる星やつら』『機動警察パトレイバーthe Movie』『GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊』などが有名。

[48] 出崎統:アニメーション監督。『あしたのジョー』『エースをねらえ!』などの作品を手がけ、止め絵や繰り返しショットなど独特な演出手法を用いたことで知られる。2011年逝去。

[49] 無敵超人ザンボット3:日本サンライズ制作の日本のロボットアニメ。テレビアニメとして1977年から名古屋テレビほかで放送。終盤で主要キャラクターが次々と死んだり、「正義」についての疑問を投げかけたりする内容で、当時のファンに論議を巻き起こした。

[50] ガンダムセンチュリー:みのり書房発行のムック。背景世界について徹底的な考証を行い、のちに事実上の公式設定となった内容も多い。

[51] 超時空要塞マクロス:スタジオぬえ原作、タツノコプロ・アニメフレンド制作によるロボットアニメ。'82-’83年。

[52] ロマンアルバム:徳間書店が出版しているアニメのムック本シリーズ。『機動戦士ガンダム』のロマンアルバムは'80年7月発行。

[53] 機動戦士ガンダム記録全集:日本サンライズから発売された全五巻の公式本。全話のビジュアルダイジェストや豊富な資料が掲載されていた。一般の書店では流通せず、また一冊3000円前後と当時としては高価であった。

[54] G20:『ガンダム・トリビュートマガジン G20(ジー・ツー・オー)』。モビルスーツ開発史を質の高い模型とともに描く記事などがあった。

[55] ガンダム・センチネル:1980年代末に模型雑誌『モデルグラフィックス』で展開されたオリジナル企画。のちにガンプラにも深くかかわるメカデザイナー、カトキハジメの名を世に広めた。