元読者3人からなる「月刊OUT勝手連」が、当時の編集部員やライターなど、雑誌にかかわった方たちへのインタビューを通して、18年にわたる雑誌の歴史を振り返ります。

公開日:2025年11月22日

いろんな雑誌で話をして、仕事もしたけど、だいたい保守的だよね。「どっかでやってんのか」とか「どっかで売れてる?」とか、責任逃れしたい人ばっかりでさあ。漫画の編集も多かったなあ。誰も描いていない面白いみたいなものを持ってくと、「うん、これいいね」って言ってくれる若手と、「ん〜、前例がないからダメだ」っていう幹部クラスまで。

それで面白いなと思ったのは、集英社方式ってのがあって、担当した編集が、周りの人間がダメ出しを出すなか「なぜこれが面白いと思ったのか」を必死こいてプレゼンするの。そのプレゼンが通ったら、雑誌に載るの。初期の電撃文庫はそれだったんだよね。でも俺、そういうの全然知らなくて。

ついこの間まで、電撃も含めて、プロットを書いて出したことがなかった。小説はいきなり一発書き。なんでそれでOKなのかっていうと、まず編集さんとの電話で「こういう話です」って俺がバーっと口で言うわけ。俺も知らなかったんだけど、編集さんがそれを聞いたやつを元にプロットを作って出して、編集会議にかけてOK出してもらってたんだって。後からその編集さんに聞いて、「どうもすいませんでした!」

それで、だいたい書いて原稿入れて、それまでの間「進捗は?」とかいっさい聞かれなかった。(警察の)仕事してたせいもあるしね。締め切り直前に電話かかってきて「どうですか?」って。それで原稿送ると、だいたい修正の指定はほぼなくて、校正の時に文章の文字だとか指定とか、そういうのがあるぐらい。

だからね、「放し飼い作家」って自分で言ってるんだ。

「はい、いついつまでね」ってぽっと野に放されて、3ヶ月ぐらいしてから、編集さんが編集部で銅をカンカンカンカンカンって叩くと、口に原稿加えて帰ってくる。

「よしよしよしよし」って。

それは最初のプロットの段階で、もう直す必要があまりないぐらい構成ができてるということなんですか?

だと思うね。最初に書いたのがそういう感じだったから。あと社会的な立場や年齢もあったから編集さんから信頼されて、「変なものは返ってこない」ってのがあったんだと思うんだよ。

なるほど、若い新人作家とは違う、と。

それで書き始めて、『でたまか』とか『時空のクロスロード』書いたりしてると、実績になるでしょ。そうなってくると、もうあとはこの人は野放しで構わないっていうさ(笑)。

ちゃんと締め切りを守って原稿が出ていたからこそ、信用してもらえているというわけで。

ハヤカワもそうなんですか?

ハヤカワもそうです。だからプロットなし。ただ、その前に詳細プロットってのを書くのよ。あらすじみたいなことなんだけど、会話とか、どういう状況なのかってのをだーっと書く。そういうのをやって、詳細プロットの段階で送ればだいたいOKが出る。最後まで全部書いちゃうから。

で、それやってるうちにめんどくさなってきてね。詳細プロット書くぐらいだったら、最初から書いちゃう(笑)。

なるほど。じゃあもう見せた段階でほとんどでできちゃってるんですか。

そうそうそう。言われたのは、「終わらせてる」ってこと。『時空のクロスロード』にしろ、『でたまか』にしろ、しっかり結末まで終わらせてる作品がいくつかあるっていうのは、やっぱり信用が高いらしいね。

だって、ラストシーンから考えつくからね。そのラストシーンを面白く思わせるためには、どういう紆余曲折があった方がいいだろう?って遡ってくんだよ。

確かに、特にライトノベルはすっごく長くて、終わるのかなこれって、新規参入ができないぐらいの長さになっちゃってるのがありますから。

ラノベの小説では、ネタバレができない、ネタバレすると面白くないっていう人が多くて、それは「見えないものを、読者がめくっていく書き方」なんだよね。どんなものかを全然作者が見せないで、少しずつ見せていくと。そうすると、ここに何があるか最初に知っちゃうと、面白くないじゃん。

俺の書き方って「将棋の書き方」なんだよ。最初に盤面をどんと出して、相手のコマとこっちの方も全部見えてる。読者に全部提示するの。その上でどう動くかっていうのを面白く書く。

俺がそういう書き方が大好きなのは、『史上最大の作戦』[72]だとか『遠すぎた橋』[73]とかの、映画のもとになった小説やルポルタージュが好きだからなの。つまり、何年何月何日、どこどこで誰が何をしたかっていうのをモンタージュで並べていくわけ。その時系列でこう書いていく。

中学生か高校生ぐらいの時に読んで、すごいなと思った。話が全部、ラストシーンに向かって行くわけよ。空挺部隊とか、戦闘機部隊とか、その迎え撃つドイツ軍の慌て方とかも全部ルポルタージュで書いてって、最後にそこに集結するっていうね。こういう捉え方があるのか。だから1つの事件が起きた時に、いろんな人の立場で見ていきながら全体を書いたら面白いだろうなと思って。

ただ、普通の小説でそれやるとどこも受け付けてくれないから、ラノベしか入れてくれなかったってのはあるね。

こういう書き方をする人ってあんまりいない。読者に伏せてる人が多い。時間は食うし、資料だって必要だし。『小さな国の救世主』[74]なんて架空の国を舞台にしたはいいけど、出てくる兵器から部隊編成までぜんぶ実在のを使ってるし。『山猫姫』はもともとは中韓の歴史をメインにした話で、遊牧民と左遷された官僚の話だったんだけど、書いてるうちにわからないことが多すぎて「よ〜し、架空に持ってっちゃえ」(笑)。そしたら自由度が上がったからめっちゃ面白かった。

自由度を上げること・枷を外すことは、それに対応するだけのしっかりしたものを作らなきゃいけないから、本当は難しいんだけどね。エクスキューズつけちゃえばなんでもできちゃうから、なんでありってのはものすごく難しいんだ。

ラノベはな〜…。チートがな〜、あれがあればなんとかなっちゃうからな。それはいいんだけどさ、次どうすんだよ(笑)。

ライトノベルって昔からそうでしたかね?

そんなに読んでないからわからないけど、違うような気がする。

あのね、あれは「俺ならこう書く」っていうので書くとああなるんだよね。

キャラクターに思い入れちゃうと、キャラクターが苦労するのも、苦難をするのも、葛藤するのも嫌っていう時がある。かっこいいキャラクターがかっこいいことしてくれた方が面白くて好きっていう人がいる。それに向けて書くとああなるね。それはいいんだけどさ、それは確かに面白いかもしれないけど、広がってかないよね。

読者が求める快楽の種類がだいぶ違ってきているように思います。

そんな「苦難を乗り越えてようやくのカタルシス」なんかいらない、そういうカタルシスじゃなくて、ただ瞬間的に気持ちいい、みたいな。

まして『小説家になろう』っていうのは、どんどん短期的に書いたやつからどんどん載せていって、そうすると読者のポイント数が入るわけよ。だから、連載みたいな形でやっていく。そうすると、その時その時は面白いから、どんどん読者がついてくれて、得票数も上に行くんだけど、終わった後にまとめて1本にすると「なんだこれ?」ってのがある。物語になってない。その場その場は面白いけども、一本通ってない。

設定は面白いけど、設定だけっていうのはねえ。面白いギミックなり、設定がいっぱい出てくるんだけど、それはテーブルの上に転がってるだけなんだよ。読者の前でそれを使って遊んで見せなきゃいけないのに、それをやらないのね。「人が見て、見た人が面白がるように遊ぶ」っていうのは、これは難しいんだ。なんでかって言うと、自分が遊びたくなっちゃうから。

だからね、「ぬるま湯でもいいんだよ、ぬるま湯の風呂で構わないんだよ」って、俺はよく言うんだ。「あんなこといいな、こんなことあればいいな」って思った願望充足の何が悪いって、それはぬるま湯でいいんだよ。ただ、そのぬるま湯の風呂を大きく作れ。読者も一緒に入って「ぬるま湯っていいね〜」っていうぐらいの風呂作れ。1人で使うような風呂を書いちゃダメだって、俺よく言うんだけど、なかなか理解してもらえないね。

実はここ3年ぐらい書いてないのだけど、書き途中のやつが4本ぐらい並んでるんだよね、全部200ページぐらいとかで止まってるの。なんでかって言うと、そこまで書いてて自分で読んでもちゃんと面白いんだけど、この先エンディングまで持ってくまでにはもうひとつふたつ、ひねりが欲しいなと思って。そのひねりのための資料を集めに行くと、止まっちゃうんだよ。

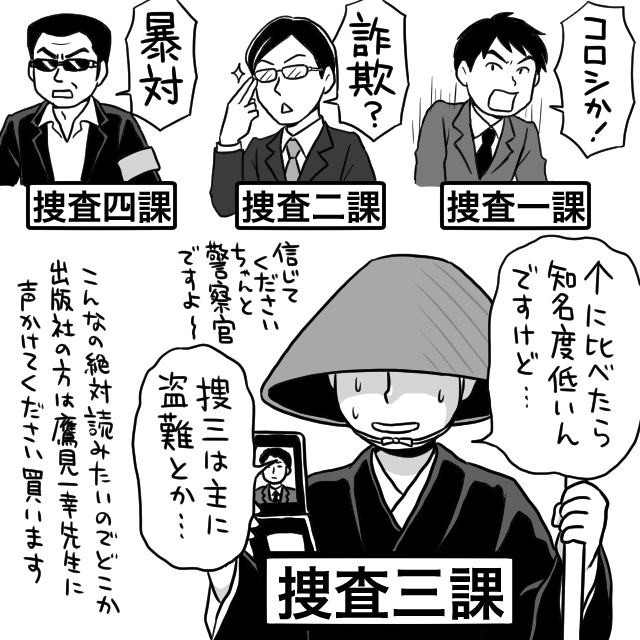

あとやりたいのは『鬼平犯科帳』[75]の現代版。捜査三課[76]の窃盗犯のやつ。窃盗犯も面白いんだよ。泥棒っていうのはね、癖があるのよ。だいたい人間、手口は同じなんだ。空き巣っていうのは、昼間入るでしょ。人がいちゃいけない。人が入ってくるのがすごい怖いんだ。人と会いたくないから、空き巣に入って2階屋だったら2階の窓を必ず開けるのね。人が帰ってきたらそこから逃げれるように。

逆に、夜、人が寝てる時に入ってきて物色する「忍び込み」っていう手口もある。これやるやつってのは、逆に人がいないと怖いの。人が寝ていることを確認して、そっと入ってきて、金だけ抜いて逃げる。そいつらに言わせると「人は寝てるから楽なんだ。空き巣なんて怖くてできねえ」。同じ泥棒でも「空き巣」と「忍び込み」では全く性格が逆なの。

いつ出るかわかんない時に張り込みかけるんだけど、普通の格好すると、わかっちゃうじゃん。空き巣の人間なんか、警察官っぽくしたら逃げるでしょ。だからヘルメットかぶって、ネクタイ締めて、作業着着て、測量の格好して赤白の棒を持って住宅街で歩き回ってる。そうすると不審がられない。

俺すごいのやらされたことあるよ。髪の毛短いでしょう?

「托鉢の坊さん」。それこそ『鬼平犯科帳』かと思った。

それ、本当の話なんですか?漫画みたいな…

本当の話。そういうネタを使って1本三課モノ書きたいって言ったんだよ。そしたら「捜査三課なんて誰も知らないからダメです」。

えー、そうですか。それ、めちゃくちゃ面白いと思う。

だから、まず捜査一課の話を1本書いて、その庶務になった人間が「こいつは使える」ってなった時に、引っ張られて三課に行ってって感じで警察内を転々とするような、同じ主人公で部署を変えた感じで書いてこうかなあと。

なるほど。

刑事ものとか警察ものって、みんな『踊る大捜査線』じゃないけどさ、ああいうバディものとかキャラクターものにしたがるじゃん。それはどこにでもある話なんだよね。そうじゃなくて、組織で動くとか、そういうの絶対面白いと思うんだけどね。いや〜、なかなかうんって言ってもらえない。

これ、僕たち聞いちゃっていいんですかね?

これは書きたくてしょうがないんだよね。ネタは25年以上ずっと溜め込んでるから。今の話とは違うので、ちょっと古い、昭和から平成にかけての話って形で書けばいいかなと思ってる。

兄貴はOUTの中にいられたのは、大徳さんがしっかり手綱を握ってたからだと思うよ。なんでもかんでも任せたら終わりだね、あれは人の上に立てる人間じゃないから…こう言っちゃ悪いけど。

大徳さんのインタビューは、もうすぐその4を掲載するんですけど、そこでちょっとRⅡさんのことに触れられているんです。すごく愛情のこもった…悪口っていうか、「あいつは本当に大変な人ですよ」みたいなことをおっしゃっていて、文章で読むとちょっときつく見えるかもしれないけど、苦労しながらも才能を認めてたんだなという感じが伝わってきました。

俺は「本当に、君たち2人は足して1つにならないかね!」って言われたよ(笑)。

おふたりで喧嘩することはなかったんですか。

滅多になかった。物語の展開で、こうすべきだああすべきだって、カンカンやり合ったことはあるけどね。

「こっちの方が面白い、こっちの方が面白い」

「なんでそれが面白いんだ」

「これはこうだから」

「いや、そこまで読者がわかんないよ」

…みたいなことはやってたけど、それ以外の喧嘩ってのは本当になかった。兄貴は人間的にはだらしないとか、そういう社会的な部分は非常に問題があるけども、モラル的にはすごいしっかりした人間だった。それは面白いなと思う。

記事の印象としてもそれはすごくあります。

RⅡさんがみのり書房を離れる時に、読者からいろんな「やめないで」みたいなハガキがいっぱい来てまして。やっぱりそれは、その紙面から伝わってくる人柄みたいなものが、中高生たちにわかってたと思うんですね。

仕事をなんでやめなきゃならなかったかっていうと、兄貴の社会性のなさなんだよね。仕事が忙しいと、どんどんいろんな雑事を後回しにしちゃうんだ。その中に読者プレゼントを送るってのがあって、それを送らなくちゃいけなかったんだけど、それを後回しにして、どんどん遅れて、とうとう1年か2年分ぐらい溜めちゃった。それが最終的に発覚して、責任を取らされたんだけどね。

そういうのをしっかり突いてくれる秘書みたいな人がいてくれりゃよかったんだが、あんなちっちゃいとこ、そんなことあるわけじゃないし。普通だったらやれるかもしれないけど、頭の中で優先順位が違うんだよ、あいつは。画面作るとかそっちの方には優先順位が行くんだけど、それ以外の雑務に関しては後回しにしちゃうの。「なんとかなるだろう、こんなものやればすぐ終わるから」って、すぐ終わらないんだっつうのにさ。「忙しいのは理由にはなるけど、免罪符にはならんぞ。ミスで終わりゃいいけど、罪になったら終わりだよ」って兄貴とは話したんだけど。

その後はしばらくライターとして、OUTで記事を書かれていましたね。

そうそう、社員としてではなくてライターとしてね。そうこうするうちに、俺と一緒に小説書かないかってことになって、それで小説家になった。

そのころ榎野彦さんは、それをどういう風に見てらっしゃったんですか?

あー、やっぱ破綻したか、と思ってね。でも、俺ははっきり言って本当に兄貴を尊敬してたから。会社組織みたいな仕事のない、本当に書くだけの仕事に就いた方がいいな、とは思ってた。

それで「架空戦記みたいなのを書きたい」って言ってきたので「じゃあ書いてみれば」って…やっぱり文章力は認めてたからね。間違いなく書ける人間だと思ってた。で、書き始めたらばーっと書いてくし、これでいけるかなと思ったんだけど、やっぱり自分の好きなものを書きたがるんだ。ウケるとかそういうのじゃなくて「俺が面白いものを」。読むと面白いかもしれないけど「うん、面白い。でも、これは売れないな」っていうのがあるでしょ。

はい。

だから「ガンダムだな、この人も」って思ったの。

ガンダムが最初に放映された時、俺、みのり書房で兄貴と一緒に見てたの。最初にザクがバンバン撃って、ドラム缶みたいな薬莢がガンガン落ちてくるの見て、兄貴「うおー!」つったんだよ。「すげえ!」って。で「見よう!」って。「すげえけど、売れねえなあ…これ…」って2人でうんうんってうなづいたんだよ。

つまり、当時あの時間帯は完全な子供向けのアニメが当たり前で、その感覚で「悪いジオン星人が攻めてきた」っていうノリでしか見てない人が多かったと思うんだよ。その中でこれをやって、俺みたいなのはもう魂が震えるぐらいすごいなと思うけど、商売として、おもちゃを売るロボットアニメとしては無理だろうと思った。

面白いのは、ガルマとかのファンが出てきたというのがあったでしょう。確かに女の子の中で、当時はリヒテル(闘将ダイモス)[77]とかああいうノリの売れ方・ファンというのはあったんだけど、ガンダムは圧倒的に男の子のほうの反応が面白かった。だからあれは、どんな売り方でもなかったんだよ。

ヤマトやトリトンで醸成されたアニメっていうものに、あそこでちょうどガンダムがぶつかってきた。まだ海の物とも山の物ともわからないアニメを売り始めて、ヤマトで売ればなんとかなるって言ってた時代に、ヤマトじゃないものが出てきちゃって、そこへちょうど月刊OUTってのは食い込んだんじゃないかな。

アニメージュの創刊号の表紙がヤマトなんだよ、ヤマトが売れるって。確かに売れたんだよ。月刊OUTだってヤマトの特集で売れたんだから。じゃあその次に何が来るんだろうといろいろ試行錯誤して、ガンダムが食い込んでくる。999とかが出る前だよね。

ところがガンダムに対しては売り方がわからない。だから今までと同じように、美形のキャラが出てきたからこれで売ろうって「ガルマ様」とかやってたんだけど、OUTは違う(笑)。兄貴はミリタリーマニアでSFマニアでしょ、これが食いつかないわけがない。まして『ガンダムセンチュリー』もやるっていうので情報が入ってきて、あーじゃない、こーじゃないってやってるわけだから。

OUTはあれでガンダムセンチュリーが出せるってのがでかいよね。あれこそ新しいアニメの売り方だったんだろうな。美形アイドル物でもヤマトでもないところへガンダムが出てきて、カオスの中で1個ぼんと弾けて、それがまた人を呼んで、広がってったんだろうね。

だからやっぱりサブカルだったんだ。だからOUTだったんだよ。初期のOUTなんて「何やってんだこいつら」っていうのがいっぱいあったじゃない。わけのわからない、のちの『宝島』みたいな感じのサブカルもやってたし。そういうサブカルの方に乗せた足は、最後までOUTは抜かなかったからね。

他のアニメ雑誌は、アニメーションに立ってたんだ。OUTは、サブカルに足を突っ込んでからアニメとアニメを取り巻くその周りのものに足を乗せてたから、ああなったんだろうね。アニメ雑誌はいっぱいあって売れてたけどさ、じゃあいまOUTの読者みたいに、読者連中はついてるかって言ったら、そうじゃない。

あっちは「ああいう時代もあったよね」って過ぎちゃったんだよね。こっちも同じなんだけどさ、引きずり方が違うの。

私たちみたいに未だにこんなに引きずってる人がいるっていうね。

こう言っちゃ悪いけどさ、OUTを買って、みんな処分しちゃったって言う人もいるけど、引っ越しに持っていく人が多いのよ。

そうですよね。

それはそうです。

小説もそうで、「どうせだったら引っ越しに連れてってもらえる本を書こうよ」って、俺よく新人作家に言うんだよ。「読んで捨てられなきゃ、次は売れないって思うかもしれないし、そういう売り方もあるけども、やっぱり売ったからには、読者の引っ越しについていけるような本を書こうと思った方がいいと思うよ。なんでかって言うと、読んだ人の中に自分の本が残るっていうのはすごいことだから。それは作家だからできるんだから。」

本当にその通りだと思います。漫画を捨てられないって話で、「これは俺を作ってきたものだから、捨てられないんですよ」「そうだよね」っていう話をしたことがあります。

俺だって、捨てられない本って、全然1年に1回も開かないしさ。もう下手すりゃ5年も10年も読み返してない本っていっぱいあるんだよ。本当に本棚の中、びっしり詰まってる。捨てられないんだよ、これがね(笑)。いまその本の山は、次男坊が全部読んでるよ。

そういえば、警察を辞めて作家になるかどうかって時に、大徳さんに相談…というか、ぽろっと、

「親父が警察官だ」っていうのと、「親父がラノベ作家だ」っていうのと、息子にはどっちの方がいいんすかね?

つったら、

「何言ってんだい。どっちもかっこいいじゃねえか」

ああ、そうかと思ったんだ。

70年代半ば過ぎ、76年から78年ぐらいにかけての、萩尾望都・竹宮恵子・大島弓子と…24年組の少女漫画ってのは、すごいものがあった。新しかったのね。『綿の国星』がメジャーになるちょっと前の大島弓子[78]も面白かったし、萩尾望都はでかいよね。こういう表現があるのか、と思った。『精霊狩り』なんか完全にSFだったしね。

竹宮恵子さんもそうだったんだけど、「これSFだあ」と思って。少女マンガで、「瞳キラキラ」の女の子が出てくるだけじゃなくて、ちゃんとSF、それも女の子らしい感性でSFやってくとこうなるのかと。ジュディス・メリル[79]なんかと繋がるものがあるなと思ってね、そっちに傾倒しちゃったんだろうな。

当時、昭和24年組っていわれた少女マンガ家の人たちが、どういう状況下であれを描いてたかってのは面白いな。そういうものを認める編集さんも出てきたってことだ。今その流れも汲んでるのが「青騎士」っていう雑誌[80]、あれもそうだし、森薫さん[81]とかああいう流れだよね。そのあと、華麗な絵と見せ方で、劇画っぽい感じで出てきたのが「りぼん」の一条さんとか、「別冊マーガレット」の槇村さとる[82]とかね。この辺はすごいなと思った。

そういうのも同時に追っかけたんだけど、ライターでも男で普通の人にはちょっといない。普通ならどっちかになっちゃう。当時、兄貴も俺も面白いものがあったらなんでも手を出すタイプだったから。俺はバイクが好きで、メカが好きで、SFが好きで、好きなものだったら何でも手を出したからね。

それもだからアイディアなのね。これについて書いてって言われたら、いろんなものを引っ張ってきてくっつけて、そっちの角度からでも書けるでしょう。そういうマルチな視線で書けるライターっていうのは、当時いなかったんだと思う。普通、そういうのは嫌われるんだよね。専門的なもの、エンスージアス[83]なものでなければ受け入れられないようなところがあったわけよ。

言わば「にわかを嫌う」っていう感じがあったんだけど、にわかの何が悪いって。にわかの感性で極めていけば、絶対面白いじゃねえかつって、それでOUTが生まれたようなもんだよね。

当時のアニメを作ってる人との距離も近かったんだろうな。アニメをやってる人たちってのは、ちょっと年上だけど、それでも萩尾望都さんだとかそういうのをみんな読んでたよ。漫画家連中なんかもすごかったし…漫画家は漫画家に対して、すごく反応があるんだけどさ。そういう系列からアニメの方にも行くよね。やっぱり美術関係とかさ、若い世代がみんなそういう方から入ってきてるから。

兄貴がよく言ってたんだけどね、

「『OUTは売れなくなった』って言っても、OUTの初版(創刊号?要確認)何冊か知ってるか?3,000ぐらいしか出てなかったんだぞ」

「3,000を切って初めて『売れなくなった』って言えるんだ」

「だとしたら、何やったっていいじゃんか」

…みたいなことをいうと、大徳さんが「そういうこと言うんじゃないよ!」って。だけど兄貴はよくそういうことを言っていた。

「OUTって時代はなんだったんだ」って言われたら、編集も全部若かったし、若いが故になんでもできた・無理が効いた時代だった。アニメの売り方っていうのを誰もまだ知らない時に、だからこそ食い込めたし、だからそこに行ったんだと思う。だから、OUTがよく言う「アニメを中心とした雑誌であって、アニメ雑誌じゃありません」っていうのは、言い逃れであり、なおかつ売りなんだよね。

[72] 史上最大の作戦 : 第二次世界大戦における連合国軍のノルマンディー上陸作戦の詳細を描いた、コーネリアス・ライアンによるノンフィクション。同名のアメリカの戦争映画('62年)の原作。

[73] 遠すぎた橋 : 第二次世界大戦中の連合国軍の「マーケット・ガーデン作戦」を描いた、イギリス・アメリカ合作の戦争映画。原作はコーネリアス・ライアンによるノンフィクション『遥かなる橋』。

[74] 『小さな国の救世主』 : 鷹見一幸によるライトノベル('06年〜'07年刊行)、全5巻。架空の国が舞台と言っておられますが、「モンゴルと中国と、カザフスタンとロシアの四つの国の国境が交差するあたりにある小さな国」とまで本文中に定義されている。

[75] 『鬼平犯科帳』 : 池波正太郎の時代小説。実在した火付盗賊改の長谷川平蔵をモデルに江戸の犯罪者との闘いを描く。テレビドラマ、映画、舞台など数々のメディアの原作となっている。

[76] 捜査三課 : 空き巣やひったくり、すりなどの窃盗事件を扱う部署で、通称「盗犯(トウハン)」。

[77] リヒテル : '78年放送、東映制作のロボットアニメ『闘将ダイモス』に登場する美形の敵キャラクター。女性アニメファンに人気が高かった。『闘将ダイモス』は、『コン・バトラーV』『ボルテスⅤ』に続く、長浜忠夫監督による「長浜ロマンロボット3部作」の第3作。

[78] 大島弓子 : 漫画家。萩尾望都・山岸凉子・竹宮惠子と並び、少女漫画界において「24年組」と呼ばれる一人である。代表作に『バナナブレッドのプディング』『綿の国星』など。

[79] ジュディス・メリル : SF編集者・作家。 '50年代・'60年代にSFアンソロジーを多数編纂し『年刊SF傑作選』は有名。高まりを見せ始めたニューウェーブSFを支持したことでも知られる。

[80] 青騎士 : KADOKAWAが発行する各月刊漫画誌。青年向け漫画で、ジャンルに囚われない様々な作品が掲載されている。

[81] 森薫 : 漫画家。代表作に『エマ』『乙嫁語り』など。初期はメイドが主人公の作品が多く、19世紀末のイギリスの風俗について、また乙嫁語りでは中央アジアの服飾などを緻密に描写することで知られる。一時期は『青騎士』で連載していた。

[82] 槇村さとる : 漫画家。代表作に『愛のアランフェス』『ダンシング・ゼネレーション』『イマジン』『おいしい関係』など。

[83] エンスージアス : 「エンスー」は、英語の "enthusiast" を略した言葉で、「熱心な人」「熱狂的な人」という意味。特に、バイクや自動車など、趣味や興味の対象に対して、非常に熱心で詳しい人を指す言葉として使われることが多い。